Longtemps cantonnée à la criminalité locale, la mafia serbe s’est métamorphosée en acteur transnational. Discrète mais influente, elle joue désormais dans la cour des grands celle des mafias globalisées.

Héritage de guerre et décomposition étatique

Pour comprendre la genèse de cette organisation, il faut remonter aux années 1990. La chute de la Yougoslavie, l’effondrement des structures étatiques et la guerre civile sont au cœur de ce processus. Dans ce chaos, des groupes paramilitaires voient le jour et s’arment de manière massive. Puis dans un second temps, certains recyclent leurs savoir-faire dans les circuits mafieux et font du trafic d’armes, de la contrebande et de l’extorsion notamment leur fonds de commerce.

Le conflit a laissé derrière lui des réseaux, des complicités, des hommes aguerris à la violence. Une partie de cet appareil clandestin s’est reconvertie dans une économie parallèle tout aussi violente, mais beaucoup plus rentable.

De Belgrade à Rotterdam : une mafia mobile et structurée

La mafia serbe d’aujourd’hui ne s’habille plus de treillis. Elle se déplace en costume, parle plusieurs langues, et connaît sur le bout des doigts les routes logistiques de l’économie mondiale. Son cœur d’activité s’articule autour du trafic international de cocaïne. Et son terrain de jeu est vaste, allant des grands ports européens, d’Anvers à Rotterdam, en passant par Barcelone.

Elle opère souvent en collaboration avec les mafias albanaise, monténégrine ou italienne et évite soigneusement toute forme d’affrontement frontal avec leurs compétiteurs. Toutefois, les alliances de circonstance et autres répartitions de territoire n’empêchent aucunement la violence quand il s’agit de faire passer un message.

Des réseaux ultraviolents, mais peu visibles

L’une des forces de la mafia serbe réside dans sa relative invisibilité, car les mafieux prennent grand soin d’éviter tous les signes ostensibles. À la différence de certaines organisations sud-américaines, elle cultive une discrétion quasi-corporate. Mais quand elle frappe, elle le fait sans ménagement a travers des assassinats ciblés, des règlements de compte à l’arme lourde et autres exécutions commanditées à l’étranger.

Certains groupes, comme le clan Kavač ou le clan Škaljari, issus du Monténégro mais intimement liés à la Serbie, se livrent depuis plusieurs années une guerre souterraine pour le contrôle des voies d’acheminement de cocaïne. Ce conflit a déjà fait des dizaines de morts de Belgrade à Vienne, de Thessalonique à Paris.

Une porosité inquiétante avec les institutions

Le plus préoccupant dans le cas serbe, c’est le nexus entre mafia et appareil d’État. En effet, certains services de renseignement, des anciens officiers de police, voir des figures politiques locales, entretiennent des liens troubles avec des groupes mafieux. Et par conséquent, ces complicités permettent aux trafiquants de bénéficier de protections, de passe-droits, d’informations sensibles. Et en retour, l’appareil mafieux devient un outil politique officieux permettant ici et la de neutraliser un adversaire, de financer des campagnes, ou bien encore de peser sur certains votes stratégiques dans les Balkans.

Un défi européen

La mafia serbe n’est plus depuis longtemps un problème local du fait de son envergure. C’est aujourd’hui un acteur globalisé, agile, adaptable et parfaitement inséré dans les circuits logistiques européens. Elle infiltre les économies légales, corrompt, blanchit et investit massivement dans l’économie légale. Elle est parfois même en capacité de s’attaquer à la stabilité même des institutions, là où les États sont déjà fragilisés.

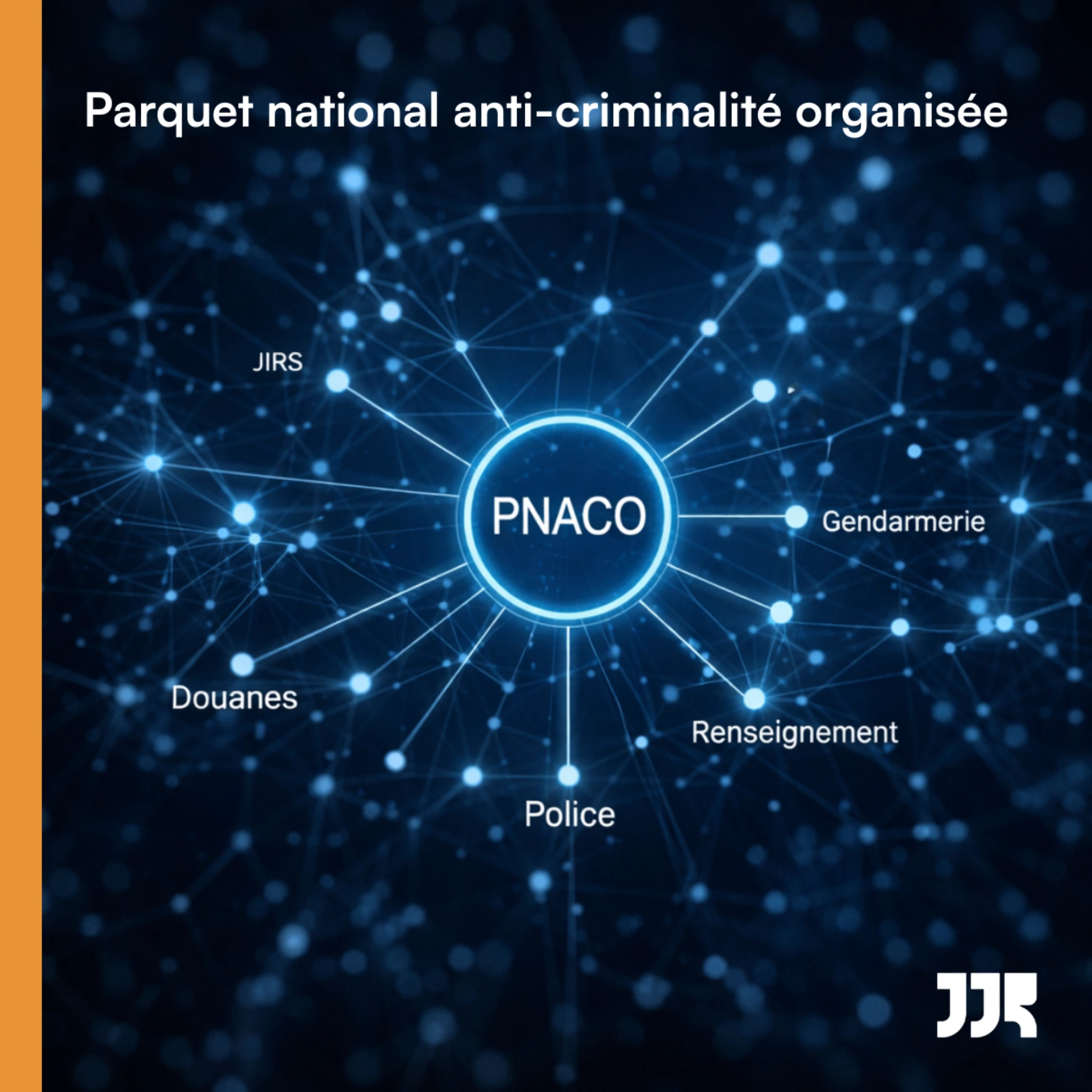

Face à elle, les réponses sont encore trop fragmentées, car la coopérations policières est trop lentes, la justice transnationale mal coordonnée, et surtout, une difficulté à comprendre les dynamiques post-yougoslaves dans leur complexité.