Née dans les montagnes d’Afghanistan à la fin des années 1980, Al-Qaïda a marqué l’histoire contemporaine par ses attaques d’une violence inédite et son réseau tentaculaire à l’échelle mondiale. Si ses capacités ont été affaiblies, l’organisation conserve en 2024 une influence stratégique, notamment via ses branches régionales. Décryptage d’un mouvement aussi redouté que résilient.

Une genèse dans la guerre et l’idéologie

Al-Qaïda voit officiellement le jour en 1988, en pleine guerre soviéto-afghane. Sous l’impulsion d’Oussama ben Laden, d’Abdullah Azzam et d’autres figures du djihadisme sunnite, l’organisation se structure autour d’un objectif initial : fédérer les moudjahidines contre l’occupation soviétique.

Rapidement, ce qui n’était qu’un réseau de coordination évolue vers un projet idéologique global : s’attaquer aux puissances occidentales perçues comme des oppresseurs du monde musulman, tout en appelant à une guerre sainte sans frontières. La fin des années 1980 marque ainsi le début d’une insurrection mondiale aux contours mouvants.

Trois figures à la tête de l’organisation

Al-Qaïda a été façonnée par une série de leaders influents, chacun incarnant une étape de son évolution stratégique :

Oussama ben Laden (1988-2011) – Le fondateur charismatique. Il est le cerveau des attentats du 11 septembre 2001. Abattu au Pakistan par les forces spéciales américaines, il reste, aujourd’hui encore, une figure iconique du djihadisme mondial.

Ayman al-Zawahiri (2011-2022) – Ancien médecin égyptien, il succède à ben Laden et mise sur la décentralisation du réseau, en soutenant la montée en puissance des branches locales. Il est tué en 2022 à Kaboul par une frappe de drone américain.

Saif al-Adel (depuis 2022, présumé) – Stratège militaire et ancien membre des forces spéciales égyptiennes, il incarnerait aujourd’hui une direction plus discrète, possiblement depuis l’Iran. Son rôle exact reste entouré de flou.

Des attentats majeurs qui ont changé le monde

Le nom d’Al-Qaïda reste associé à certaines des attaques les plus meurtrières de l’histoire contemporaine :

- 11 septembre 2001 : Attentats coordonnés contre les États-Unis, faisant près de 3 000 morts.

- Bali (2002) : Attentat à la bombe, 202 morts.

- Madrid (2004) : Explosions dans les trains, 193 morts.

- Londres (2005) : Attentats dans les transports, 52 morts.

En parallèle, le groupe inspire ou coordonne une multitude d’attaques à travers ses franchises régionales, notamment en Afrique et au Moyen-Orient.

Un financement opaque et multiforme

Pour survivre, Al-Qaïda s’est dotée d’un système de financement redoutablement efficace et difficile à démanteler :

- Dons privés : Principalement en provenance du Golfe, bien que de nombreux pays aient renforcé leurs dispositifs de lutte contre ces transferts.

- Économie criminelle : Trafic de drogue, enlèvements contre rançon, contrebande d’armes.

- Organisations caritatives : Certaines ONG ont servi de relais pour acheminer des fonds vers des zones de combat.

- Prélèvements locaux : Dans les territoires contrôlés par ses branches, Al-Qaïda impose des taxes ou exploite les ressources naturelles.

Des gouvernements ont parfois été accusés – à demi-mot – de fermer les yeux pour des raisons géopolitiques, sans que ces liens ne soient toujours prouvés.

Une menace toujours présente en 2024

Affaiblie mais non neutralisée, Al-Qaïda reste active :

- En Europe : L’organisation mise désormais sur l’incitation d’acteurs isolés via la propagande en ligne. Les attaques sont souvent de faible intensité mais hautement symboliques.

- En Afrique : AQMI et ses alliés profitent du chaos au Sahel pour s’enraciner durablement.

- Au Moyen-Orient : AQPA reste une menace, notamment au Yémen.

- En Asie du Sud : AQSI poursuit ses activités dans l’ombre, dans un contexte de surveillance accrue.

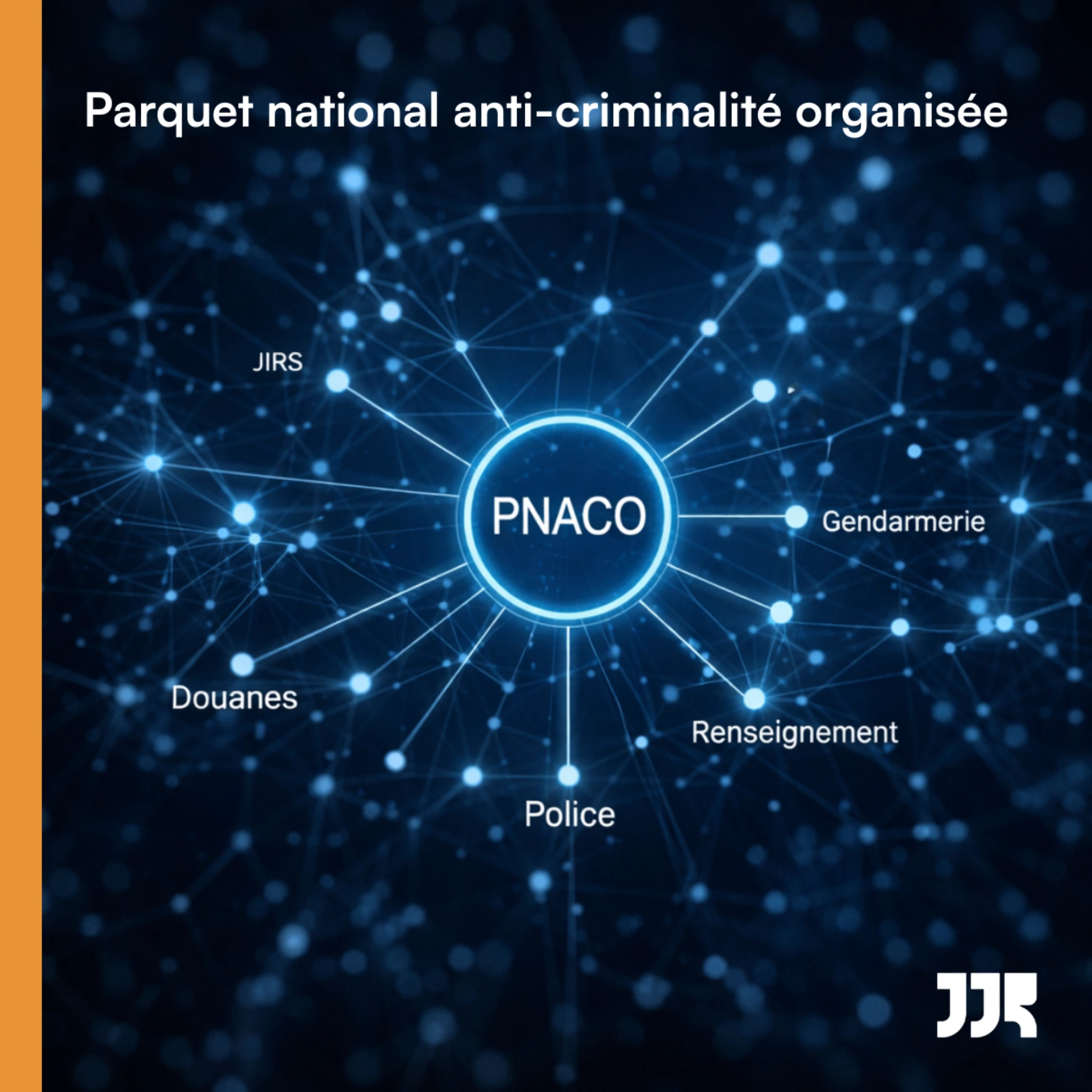

Face à cette menace diffuse et évolutive, les États intensifient leurs dispositifs de renseignement, tout en peinant à endiguer la radicalisation numérique.

Une organisation en mutation

Al-Qaïda a perdu son centre de gravité. Le modèle pyramidal d’origine a laissé place à une galaxie d’acteurs autonomes, liés par une idéologie commune plus que par une hiérarchie stricte. Cette décentralisation rend l’organisation plus difficile à éradiquer. Elle s’adapte, se déplace, se réinvente.

En 2024, la menace n’est plus seulement militaire : elle est sociale, numérique, idéologique. Al-Qaïda n’a pas disparu. Elle a changé de visage.