Vingt-quatre ans après les attentats les plus meurtriers de l’histoire moderne, le 11 septembre reste une cicatrice ouverte dans la mémoire collective. Ce jour-là, le monde a basculé dans une ère de peur, de violence et de bouleversements géopolitiques durables. Plus qu’un événement, une fracture.

Une journée qui ne s’effacera jamais

Le 11 septembre 2001, quatre avions détournés par des terroristes d’Al-Qaïda frappent le cœur des États-Unis. Deux d’entre eux percutent les tours jumelles du World Trade Center à New York, un troisième s’écrase sur le Pentagone, et un quatrième dans un champ en Pennsylvanie. Le bilan est effroyable : près de 3 000 morts, des milliers de blessés, des millions de vies bouleversées.

Les images de cette journée sont ancrées dans nos mémoires : les tours qui s’effondrent, les corps tombant dans le vide, la panique dans les rues, et ce silence planétaire face à l’impensable.

Un traumatisme mondial

Le 11 septembre ne fut pas seulement un drame américain. Il fut un choc mondial. Des citoyens de plus de 90 nationalités figurent parmi les victimes. L’onde de choc géopolitique a été immédiate : guerres, lois antiterroristes, durcissement des contrôles, remise en question des équilibres internationaux.

Ce jour-là, la vulnérabilité des sociétés modernes a été exposée au grand jour. Et un nouvel ennemi, transnational, idéologique et invisible, est apparu dans toute sa brutalité.

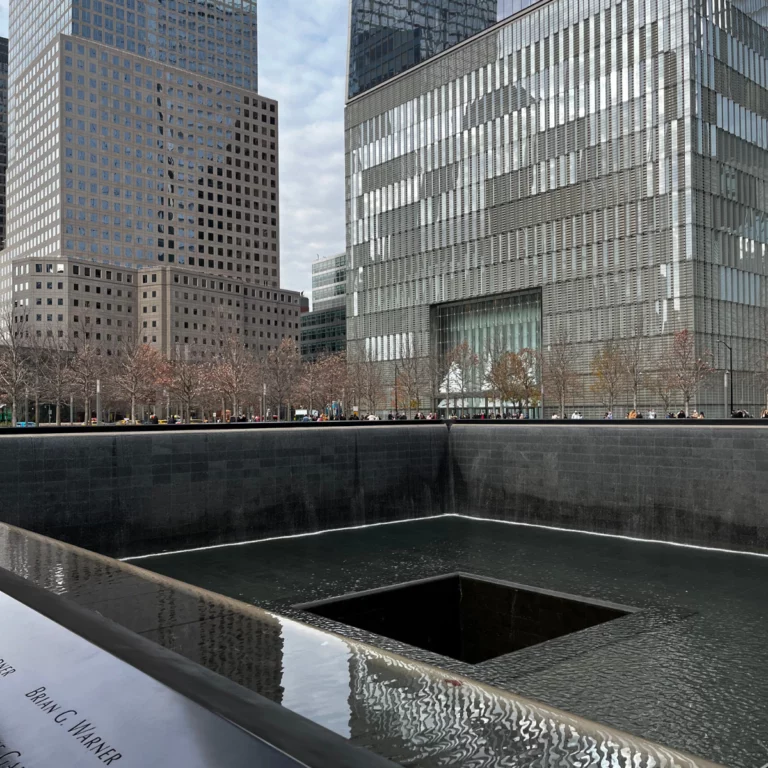

Une mémoire vivante

Chaque année, le 11 septembre donne lieu à des cérémonies de commémoration à travers le monde. Des noms lus à voix haute à Ground Zero aux minutes de silence observées dans de nombreuses capitales, cette date demeure un moment de recueillement universel.

Mais le souvenir ne doit pas se limiter à l’émotion. Il invite aussi à la vigilance, à l’unité, à la résilience. Se souvenir, c’est refuser l’oubli. C’est porter la mémoire de ceux qui sont tombés. Et rappeler que la barbarie, même quand elle frappe aveuglément, ne doit jamais nous faire renoncer à notre humanité.