Cela fait maintenant 35 ans que je vis avec une étiquette sur le dos : « paranoïaque ».

Et ce n’est pas une formule.

C’est une réalité professionnelle, un choix assumé, parfois incompris, souvent jugé… mais toujours guidé par une conviction : mieux vaut prévenir que panser.

Un métier où la menace est permanente, même invisible

Depuis trois décennies, mon quotidien consiste à identifier les risques et les menaces d’origine malveillante, qu’elles visent les personnes, les infrastructures ou les systèmes.

Puis, je mets en œuvre les contre-mesures nécessaires pour tenter de les neutraliser — ou au minimum, de les atténuer.

Ce travail n’a rien de spectaculaire.

Il ne fait pas la une des journaux.

Mais il protège, discrètement, durablement.

Le prix de l’anticipation : incompréhension et isolement

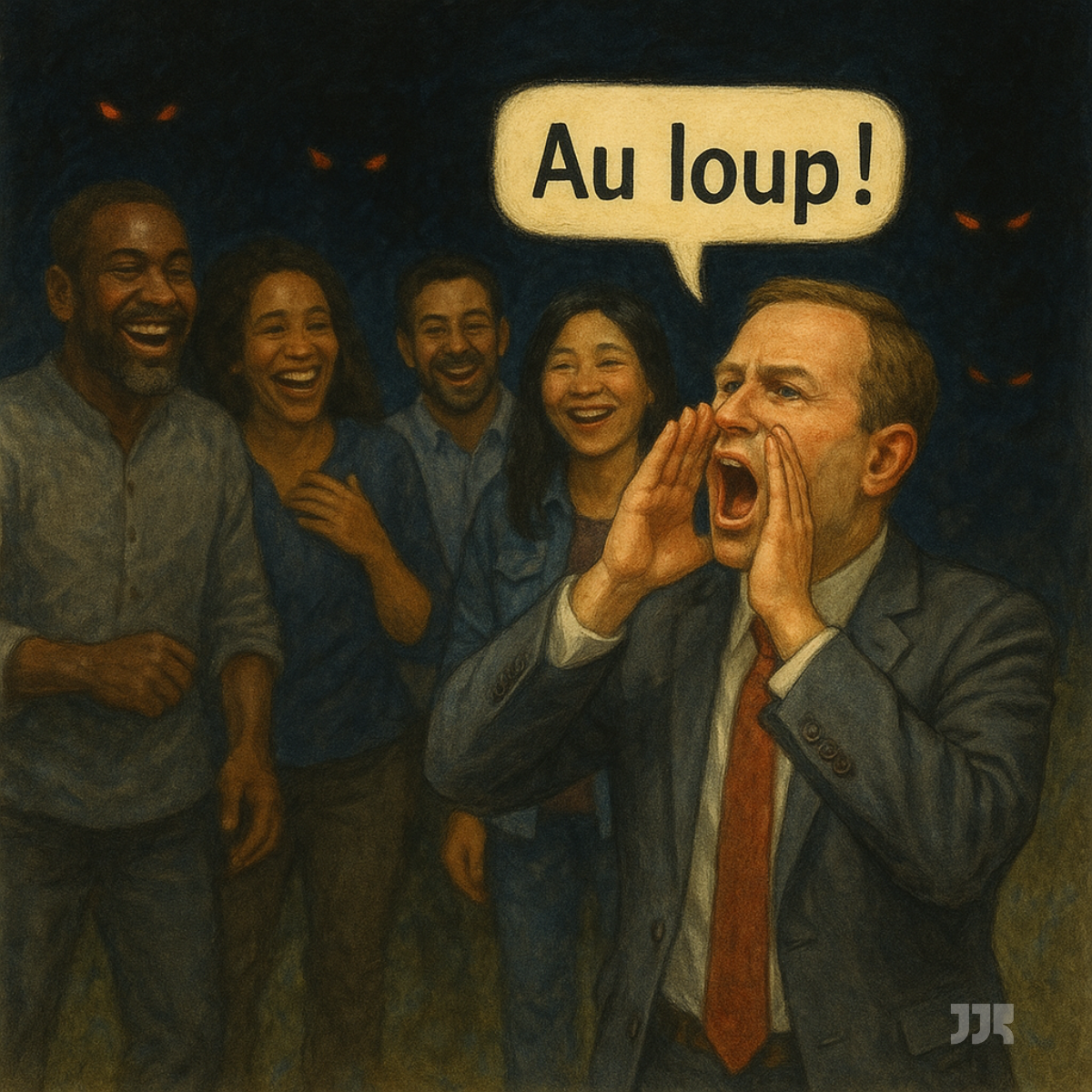

Bien souvent, on me regarde comme un oiseau de mauvais augure, celui qui voit des failles là où les autres voient de la routine.

J’aimerais être ce professionnel « cool », qui parle de stratégie, de communication ou de marketing.

Mais je passe mes journées à analyser ce qui pourrait mal tourner… parfois sans que cela n’arrive jamais. Jusqu’au jour où.

Ce « jusqu’au jour où » justifie à lui seul des années de rigueur, de scénarios, d’investissements.

La difficulté d’un succès invisible

La nature paradoxale de la gestion des risques est là :

- Lorsque tout va bien, on remet en question l’utilité des mesures prises.

- Lorsque le pire survient, il est trop tard pour agir.

Et lorsque les contre-mesures fonctionnent, empêchant la matérialisation d’un risque, on en vient à douter de leur pertinence.

« Pourquoi avoir dépensé autant pour quelque chose qui ne s’est pas produit ? »

Mais justement : c’est parce que cela ne s’est pas produit que l’on a bien fait notre travail.

Une science incertaine, des enjeux très concrets

La gestion des risques n’est pas une science exacte, mais ses conséquences, elles, sont bien réelles.

Quand une menace devient concrète, les dommages peuvent être irréparables, humains, économiques ou symboliques.

Et dans 100 % des cas :

Prévenir coûte infiniment moins que réparer.

L’étiquette du doute assumée avec lucidité

Alors oui, je vais continuer à porter cette étiquette de paranoïaque encore quelque temps.

Peut-être qu’un jour je deviendrai ce professionnel plus consensuel — romancier, poète, journaliste… ou simple observateur.

Mais je ne cesserai jamais d’alerter, de douter, de penser à l’improbable.

Car dans ce métier, le doute n’est pas une faiblesse.

C’est une force.

Et rassurez-vous :

ce rôle ne m’empêche ni de vivre pleinement, ni de garder le sourire.