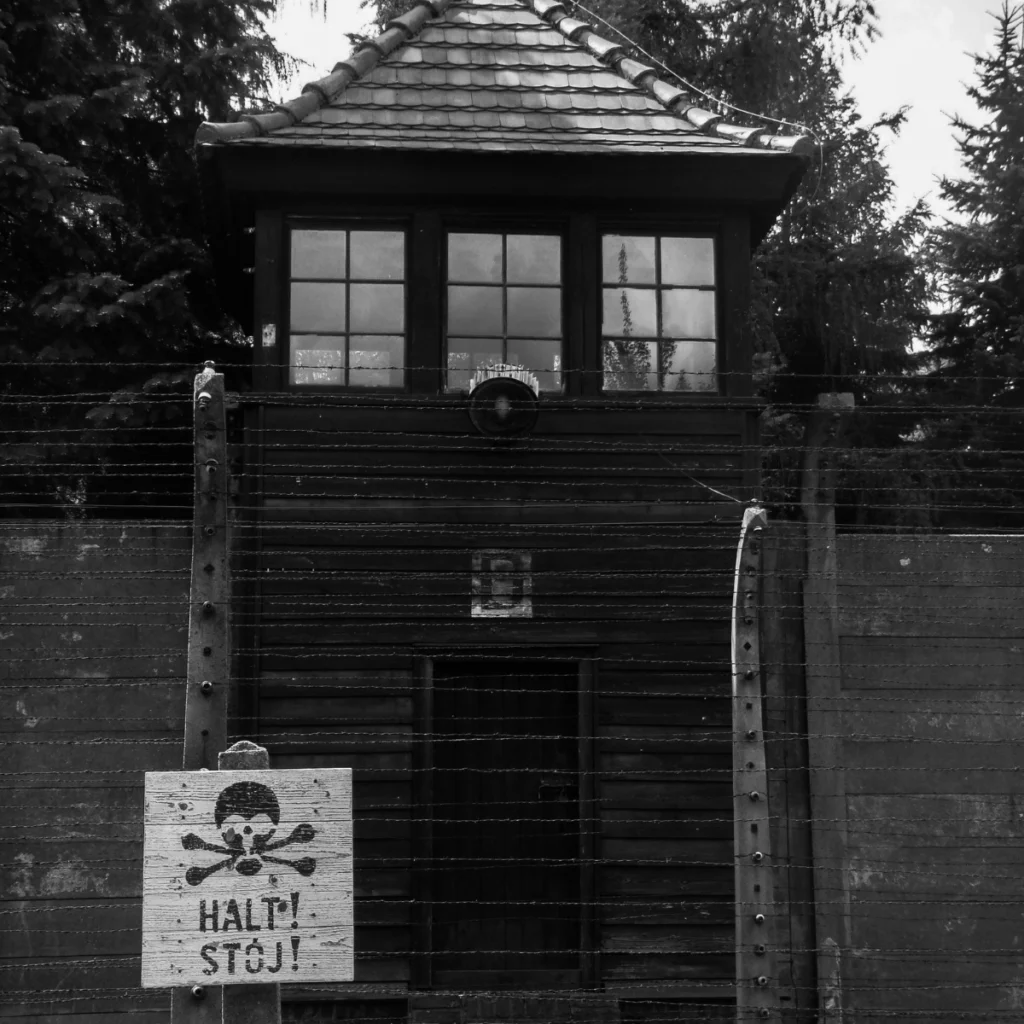

Dans toute discussion animée, notamment en ligne, surgit souvent un moment critique : celui où l’un des interlocuteurs compare son adversaire à Hitler ou au régime nazi. Félicitations, vous venez d’atteindre le point Godwin.

Un principe devenu universel dans les échanges numériques

Le point Godwin a été formulé en 1990 par l’avocat américain Mike Godwin. Son observation est simple : plus une discussion se prolonge, plus la probabilité qu’une comparaison avec le nazisme survienne tend vers 100 %.

Ce phénomène touche particulièrement les débats sur des sujets sensibles : sécurité, santé publique, éducation, liberté individuelle, religion, etc.

Une stratégie rhétorique douteuse et appauvrissante

Ce type d’analogie ne relève jamais de l’anecdote. Il traduit :

- une pauvreté argumentative manifeste,

- une instrumentalisation émotionnelle du débat,

- et une banalisation dangereuse de l’Histoire.

Tout n’est pas « fasciste ». Et toute décision impopulaire ne fait pas de son auteur un tyran. Confondre autorité et autoritarisme, c’est affaiblir toute pensée structurée.

Une tendance amplifiée en période de crise

La pandémie de COVID-19 a révélé l’ampleur du phénomène.

À la moindre mesure jugée contraignante, des accusations de totalitarisme ont surgi.

Certains sont devenus de véritables spécialistes de la comparaison outrancière, brandissant l’Histoire comme un bouclier contre toute contradiction.

Mais quand tout devient comparable au pire, plus rien ne l’est vraiment.

L’impact du point Godwin : perte de crédibilité assurée

Utiliser sans rigueur historique des références à l’Allemagne nazie :

- court-circuite le débat,

- réduit la capacité de réflexion,

- et fait perdre en crédibilité celui qui s’y livre.

Si l’on en vient à invoquer Hitler pour appuyer son argumentation, il est sans doute temps de faire une pause. Ou de relire un vrai manuel d’histoire.

La nuance, fondement du dialogue

Le respect du débat repose sur une chose essentielle : la nuance.

C’est elle qui fait la différence entre un raisonnement construit et une caricature commode mais stérile.

Par exemple, traiter systématiquement les forces de l’ordre de « fachos » en France est une illustration typique du point Godwin. Cela ne fait pas avancer la discussion, cela l’enterre.

Refuser les amalgames pour préserver l’intelligence collective

Il existe encore des formes réelles de fascisme. Mais pour les identifier, encore faut-il faire preuve de rigueur, de discernement et de culture historique.

Car préserver la qualité du débat public, c’est :

- refuser les amalgames,

- préférer l’analyse à la provocation,

- et cultiver l’esprit critique, toujours.