C’est devenu presque un tic. Chaque crise est annoncée comme « la pire de l’histoire », chaque alerte comme « un tournant décisif ». La peur est pratique, car, elle secoue, elle justifie des décisions rapides et, de plus, elle offre une tribune. Mais à force d’agiter ce spectre, on finit par récolter l’inverse, car les sociétés s’habituent. Alors, l’alerte devient juste un bruit de fond.

L’usure des alarmes

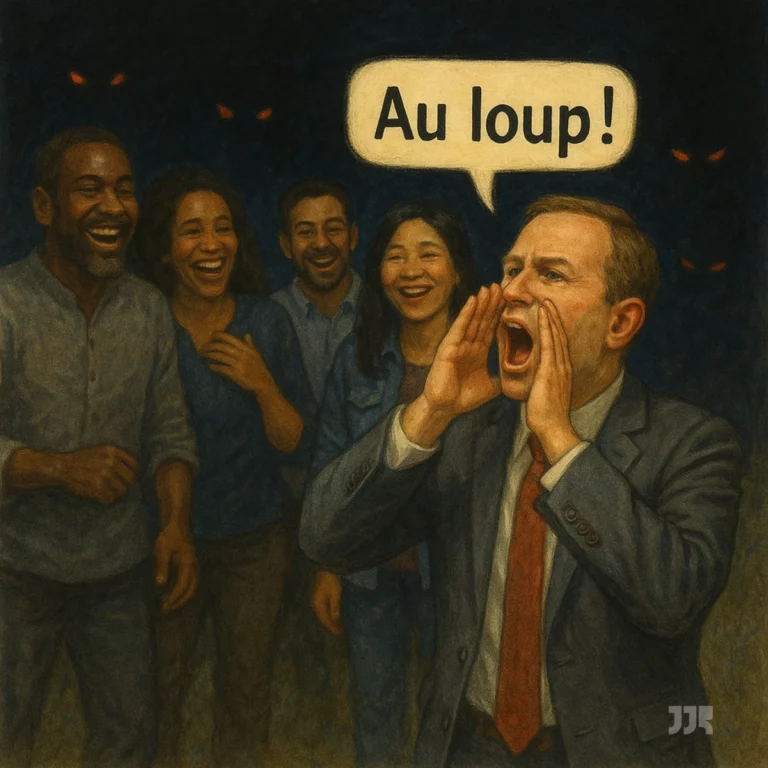

Rappelez-vous Pierre et le loup. À force de crier au danger, plus personne ne l’écoute. Et quand le loup arrive, il est vraiment trop tard. Nous en sommes là. Pandémies, crises énergétiques, tensions internationales : ces menaces existent bel et bien, mais une partie de la population ne croit plus aux discours officiels.

Un chiffre résume parfaitement cette fracture. Dans l’Eurobaromètre 2023, seuls 36 % des citoyens européens disent encore faire confiance à leurs gouvernements. En France, c’est à peine 28 %, car la répétition des messages alarmistes a fini par émousser la crédibilité de ceux qui les portent.

Le poids du biais de normalité

Pourquoi ce décalage ? Tout simplement, parce que notre cerveau n’est pas bâti pour vivre en état d’urgence permanent. Tant que le danger reste abstrait, nous préférons nous dire que « ça passera ». Les psychologues appellent cela le biais de normalité. Ce biais sous-estime le risque d’un événement rare, tant qu’il n’est pas sous nos yeux.

On l’a vu après le 11 septembre 2001, puis lors de l’ouragan Katrina. Des études publiées dans la revue Risk Analysis montrent que la plupart des individus sous-estiment les catastrophes à venir, et ce, jusqu’au moment où elles les frappent directement.

La confiance, ciment fissuré

À cela s’ajoute l’histoire récente. Trop de promesses brisées, de contradictions, parfois même de mensonges. Et le résultat est sans appel à savoir une défiance massive. Le Pew Research Center relevait en 2022 que seuls 20 % des Américains avaient encore confiance dans leur gouvernement fédéral. Un plancher historique. En Europe, les chiffres diffèrent, mais la tendance est la même : une lente érosion.

Le paradoxe est cruel. Les dirigeants jouent sur le registre dramatique, les citoyens réagissent en se réfugiant dans l’incrédulité. Mais, sans confiance partagée, aucune société ne peut affronter ses crises dans la sérénité.

Le risque finit toujours par surgir

Il faut toutefois bien garder en tête qu’un risque identifié finit toujours par se réaliser. La seule inconnue, c’est quand. D’où l’urgence d’un discours plus juste qui ne soit ni alarmiste, ni anesthésiant, mais simplement lucide.

Parler des crises, ce n’est pas nourrir la peur. C’est au contraire reconstruire la confiance. Sans elle, nous nous condamnons à être surpris par ce que nous savions déjà possible.