En gestion de crise, ce n’est pas toujours l’erreur qui coûte le plus cher. C’est la façon qu’on choisit, ou pas, d’en parler. Se taire revient parfois à hurler plus fort que tous les faits.

Le réflexe du déni

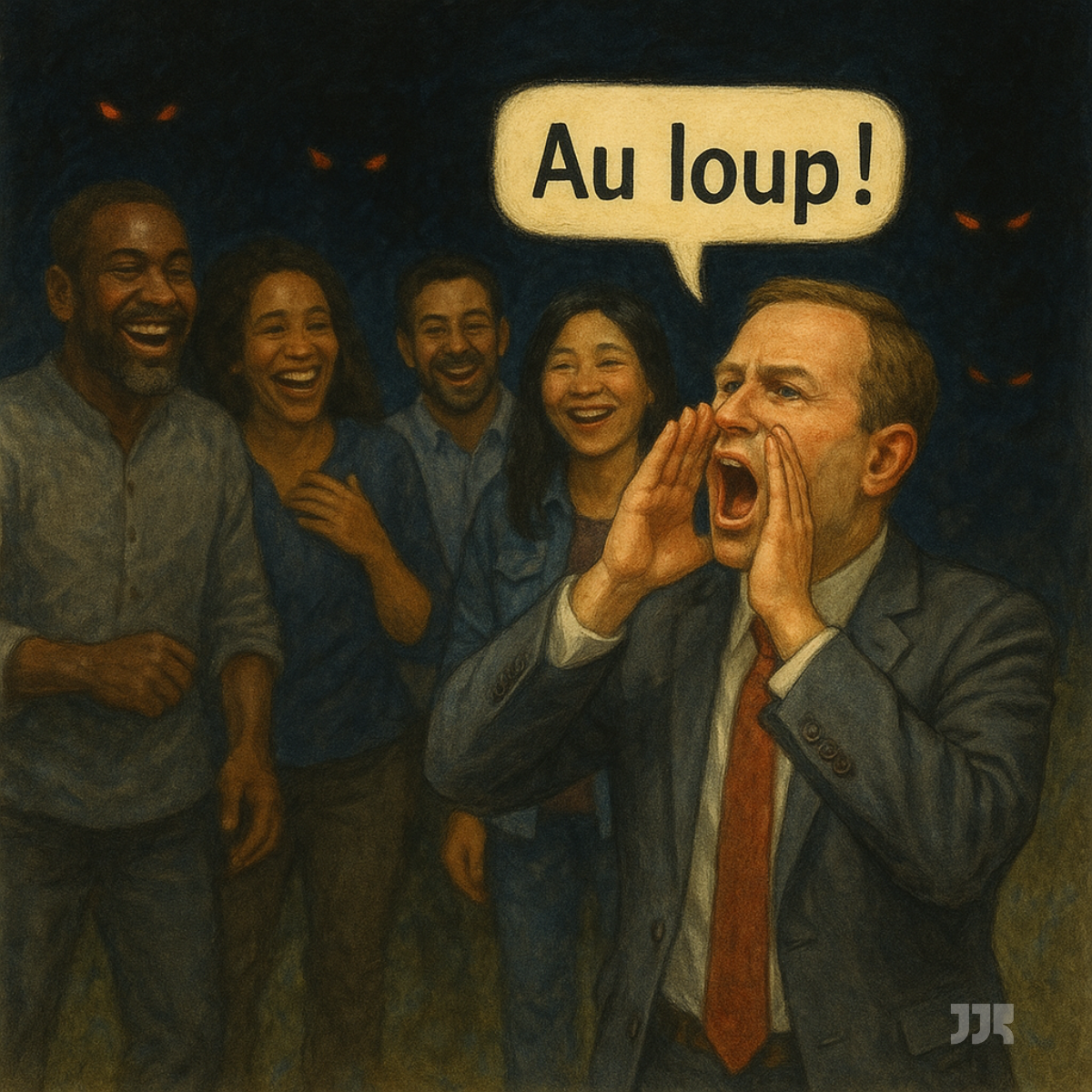

Il y a des phrases subliminales qui sonnent comme un gong : « Circulez, y’a rien à voir » en fait partie. Elle signe souvent l’entrée officielle dans une crise bien plus large que le fait initial. Et pourtant, c’est encore trop souvent le premier réflexe de très nombreux dirigeants qui décident de se barricader derrière un silence prétendument stratégique, dans l’espoir que l’orage passe.

Mais les tempêtes de crises ne s’apaisent jamais. Elles circulent, rebondissent et s’alimentent sous le poids des rumeurs. À l’heure où chaque citoyen est aussi un relais d’opinion, le silence d’un dirigeant peut faire bien plus de bruit qu’une prise de parole maladroite. Pire encore, une telle posture donne corps à toutes les hypothèses, même les plus infondées.

Une parole trop rare ou mal calibrée

Il ne suffit pas de prendre la parole. Encore faut-il savoir quand, comment et à qui. Trop souvent, les premières communications tombent totalement à côté de l’objectif. Elles sont ou bien trop tardives, ou trop techniques, et très souvent trop sèches pour apaiser. Et en l’espèce, la tentation du communiqué laconique, expédié pour cocher la case « transparence », finit par aggraver le doute.

Dans l’intervalle, les commentateurs de tout horizon prennent le relais. Journalistes, internautes, experts, salariés, chacun y va de sa propre interprétation. C’est alors que le vide est comblé, mais rarement dans le sens espéré. Et le coût de cette déconnexion des premiers instants est alors lourd en réputation, en mobilisation et en confiance.

Le piège juridique et ses angles morts

Souvent, les juristes sont sur le pont dès les premières secousses. Leur logique est celle du risque maîtrisé, du mot pesé et des autres éléments de discours. Une telle approche est bien entendu indispensable, mais elle est aussi insuffisante.

À vouloir trop verrouiller une situation, on perd l’essentiel, à savoir la sincérité perçue. Le public, les salariés, les partenaires ne demandent pas des clauses de non-responsabilité. Ils attendent de la clarté, du courage, parfois même un peu de vulnérabilité assumée. Une parole qui soit humaine, et non un exercice de style.

L’humain d’abord, l’institution ensuite

Vouloir protéger l’image d’une organisation est légitime. Mais quand cela se fait au détriment des personnes, la machine finit toujours par s’enrayer. Les victimes sont oubliées, les fautifs désignés sans nuance et les témoins disparaissent de la circulation. Le récit est alors désincarné.

Une crise touche toujours, d’une manière ou d’une autre, des personnes. Et elle blesse et expose. Une institution ne peut envisager de sortir « indemne » d’une crise que si elle reconnaît cette réalité. À défaut, elle devient un symbole d’indifférence, et donc, un bouc émissaire idéal.

Ce que l’émotion révèle

Les faits sont têtus. Mais en situation de crise, ce sont les émotions qui dominent et ces émotions sont puissantes. Ils se nomment peur, colère ou méfiance. Si elles ne sont pas nommées, accueillies, accompagnées, elles mutent et deviennent alors incontrôlables.

Dans ce type de contexte, ce n’est plus une crise ponctuelle, mais une onde de choc sociale, parfois politique et très souvent judiciaire. Le passage de l’un à l’autre est souvent invisible. Il se joue dans les mots, les silences et les regards, autrement dit, dans la communication.

La leçon d’une parole absente

Derrière chaque crise mal gérée se cache souvent une même erreur qui consiste à penser que le silence protège, mais c’est exactement l’inverse qui se produit. Le mutisme, ou sa version édulcorée, ainsi que les messages creux fragilisent l’ensemble et finissent par isoler. Il entame ce qui compte le plus dans ces moments-là à savoir la confiance.

Parler ne suffit pas. Il faut parler juste et dans le tempo qui soit le plus juste possible. Alors oui, il s’agit d’un équilibre instable, mais c’est là que se joue l’essentiel de la « partie ».