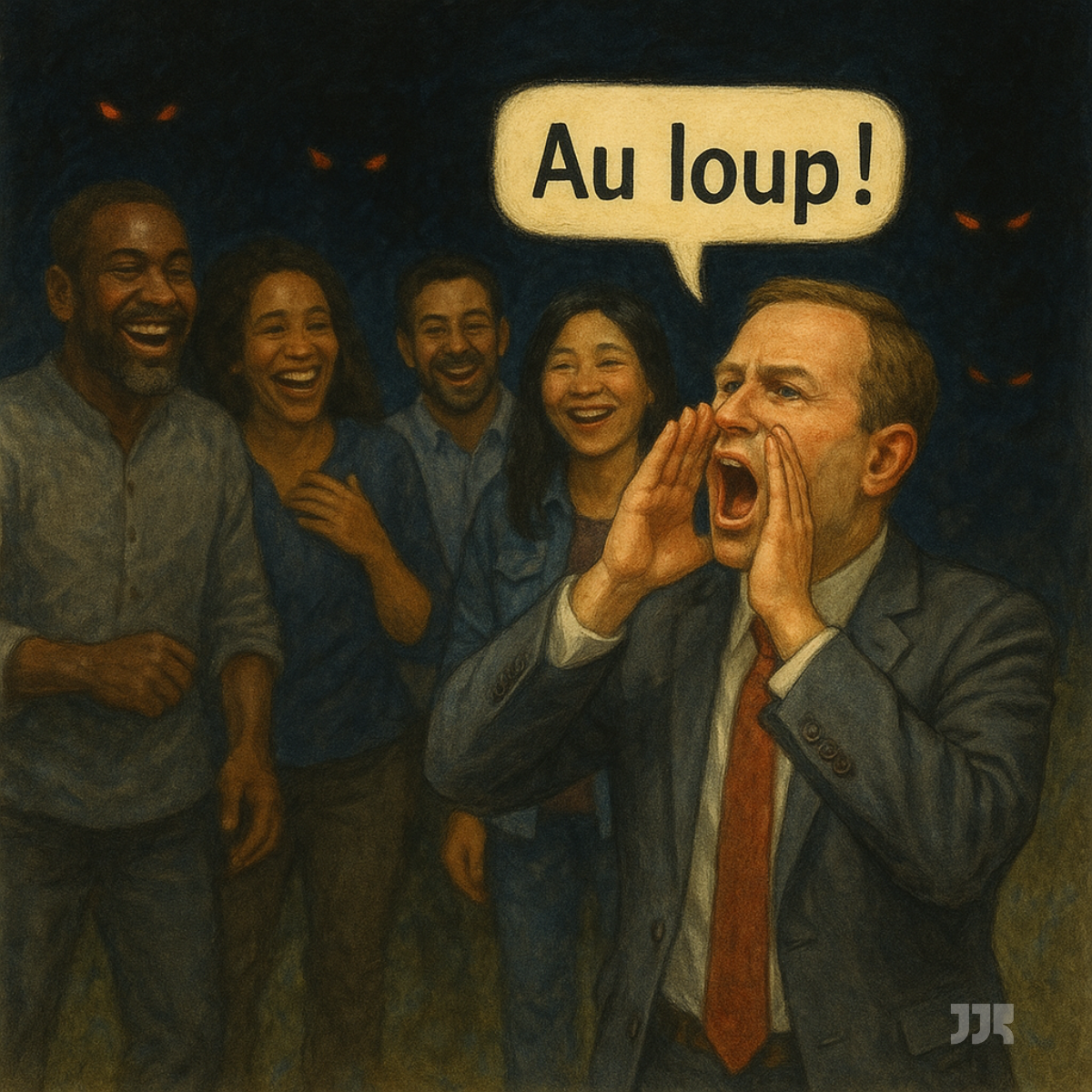

Elle est là, quelque part dans un tiroir, dans une slide PowerPoint ou au fond d’un vieux plan de continuité. La sûreté, dans trop d’entreprises, reste une fonction fantôme. Tolérée en période incertaine, totalement oubliée par mer d’huile, et convoquée par les plus hautes instances… quand il est déjà trop tard.

Une vieille roue qu’on traîne sans conviction

La plupart des dirigeants n’y pensent pas en profondeur, ou bien alors, superficiellement. Un audit tous les deux ans, quelques caméras de vidéosurveillance, des procédures qui croupissent dans un classeur, et un plan de crise qui cale une armoire. Bref, beaucoup d’entreprises mettent en place des mesures minimales, souvent pour répondre à des contraintes réglementaires ou rassurer symboliquement. Et puis, on passe à autre chose.

Mais les risques, eux, sont bien présents. Tapis dans l’ombre, ils se transforment, évoluent, avancent. Et attendent le moment opportun pour frapper. Ces menaces sont protéiformes : intrusions, vols internes, agressions physiques ou verbales, espionnage industriel… Rien de fictif ici. Ce sont des réalités vécues chaque semaine par des entreprises qui pensaient être “à l’abri”.

La stratégie de l’autruche ne protège rien

Par temps calme, il est tentant de croire que le risque est faible. Que les quelques mesures mises en place suffiront. Que l’agent de sécurité à l’entrée du siège social constitue un décor rassurant. Jusqu’au jour où l’événement survient, brutal, imprévisible. Et là, tout bascule : réputation de l’entreprise entachée, crédibilité des dirigeants fragilisée, climat interne qui se délite, opérations perturbées… Parfois même, c’est la survie de l’activité qui vacille.

La sûreté n’est plus un supplément d’âme. Ce n’est plus un poste que l’on confie en fin de comité exécutif à celui dont on ne sait plus quoi faire. Ce poste est juste stratégique. Et dans certains cas, il peut même devenir un avantage concurrentiel, car il sécurise ce qui est vital pour l’entreprise, comme les personnes, les infrastructures, les savoir-faire, les secrets industriels, l’image…

Ce n’est pas un gadget, c’est un pilier

Une politique de sûreté digne de ce nom ne s’improvise pas. Elle se structure, se pilote et se finance. Elle repose sur une analyse fine des risques, une connaissance réelle du terrain, des scénarios réalistes, des équipes formées. Ni plus ni moins.

Mais surtout, elle suppose un changement de regard. Il ne s’agit pas uniquement de protéger contre, mais aussi de protéger pour. Pour pouvoir travailler sereinement. Pour permettre une croissance continue. Pour innover sans se faire piller. Pour rassurer les clients, les partenaires, les investisseurs. Pour affronter l’imprévu sans sombrer.

L’inaction a toujours un prix

Chaque crise non anticipée coûte plus qu’une politique de prévention bien pensée. Chaque incident non maîtrisé laisse une trace. Et souvent, une perte sèche toujours plus lourde que si les choses avaient été préparées sérieusement. La matérialisation d’un risque entraîne inévitablement des conséquences directes : financières, humaines, organisationnelles. Mais aussi des conséquences indirectes qui sont toujours les plus longues, les plus complexes, les plus coûteuses à résorber.

Ce n’est pas la peur qu’il faut cultiver à travers la sûreté, mais bien une lucidité qu’il faut retrouver. La sûreté n’est pas un luxe, mais bel et bien un socle. Et plus on tarde à le consolider, plus le choc, tôt ou tard, sera brutal.